BOYAMIC2及びこの記事は株式会社アーキサイトより提供を受けています。

以前、株式会社アーキサイト様よりBOYAMICを提供していただき、レビューした。

ダイナミックレンジが若干狭い印象を受けつつも、非常に良い印象を受け2.4GHz帯マイクに対する印象を変えてくれた製品だった。

そんなBOYAMICの後継機であるBOYAMIC2が発売された。

今回も株式会社アーキサイト様より提供をいただけたのでレビューしていく。

なお、株式会社アーキサイト様からはレビューに関する一切の指定を受けておらず「完全に私見によるレビュー」であることを事前に明示しておく。

つまりこのレビュー記事は僕が感じた良いところ、悪いところを全て正直に書いていることを理解して欲しい。

この記事の目次(クリックでジャンプ)

目次

BOYAMIC2動画レビュー

BOYAMIC2の詳細

まずはBOYAMIC2を初代BOYAMICと比較して、何が進化したのかを見ていく。

| 送信機:TX | BOYAMIC | BOYAMIC2 |

|---|---|---|

| 指向性 | 無指向性 | |

| 最大通信距離 | 300m | |

| サンプリングレート | 48kHz | |

| ビットレート | 24bit | 24/32bit |

| 最大音圧レベル | 120dB SPL | 115dB SPL |

| ストレージ | 8GB | |

| 連続使用時間 (オンボード録音オン) |

約6時間 | 約6時間 (ノイズキャンセリングオン) |

| 連続使用時間 (オンボード録音オフ) |

約10時間 | 約9時間 (ノイズキャンセリングオフ) |

| バッテリー容量 | 220mAh | |

| 充電時間 | 約1.5時間 | 約1.75時間 |

| 重量 | 約24g | 約20.5g |

| 受信機:RX | BOYAMIC | BOYAMIC2 |

|---|---|---|

| 画面 | OLED(サイズ不明) | 1.1インチAMOLED |

| バッテリー容量 | 300mAh | 430mAh |

| 連続使用時間 | 約11時間 | 約15時間 |

| 充電時間 | 約1.5時間 | 約2時間 |

| 重量 | 約29g | 約29.5g |

| オーディオ出力 | 3.5mm TRS MFi認定Lightning USB-C |

3.5mm TRS USB-C※1 |

※1:セット内容によってはLightningアダプターが付くラインナップもあり。本表は株式会社アーキサイト販売サイトに準拠。

| 充電ケース | BOYAMIC | BOYAMIC2 |

|---|---|---|

| バッテリー容量 | 1,800mAh | 2,900mAh |

| 充電時間 | 約2.5時間 | |

| 電源供給 | USB-C/ワイヤレス | USB-C |

| 充電サイクル | 1.2回分 | 2回以上 |

| 重量 | 約180g | 約176g |

販売価格はBOYAMICが約26,000円、BOYAMIC2が約33,000円となっている。

ちなみに、AmazonではLightningアダプターが付属する関係上38,999円程で販売している。

Lightningアダプターが不要であれば、株式会社アーキサイト楽天市場店では33,000円で購入可能だ。

BOYA BOYAMIC2 ワイヤレスピンマイクタイプc&Lightning無線マイク iPhone 16シリーズ対応 Android&iPhone用...

BOYAMIC2の外観

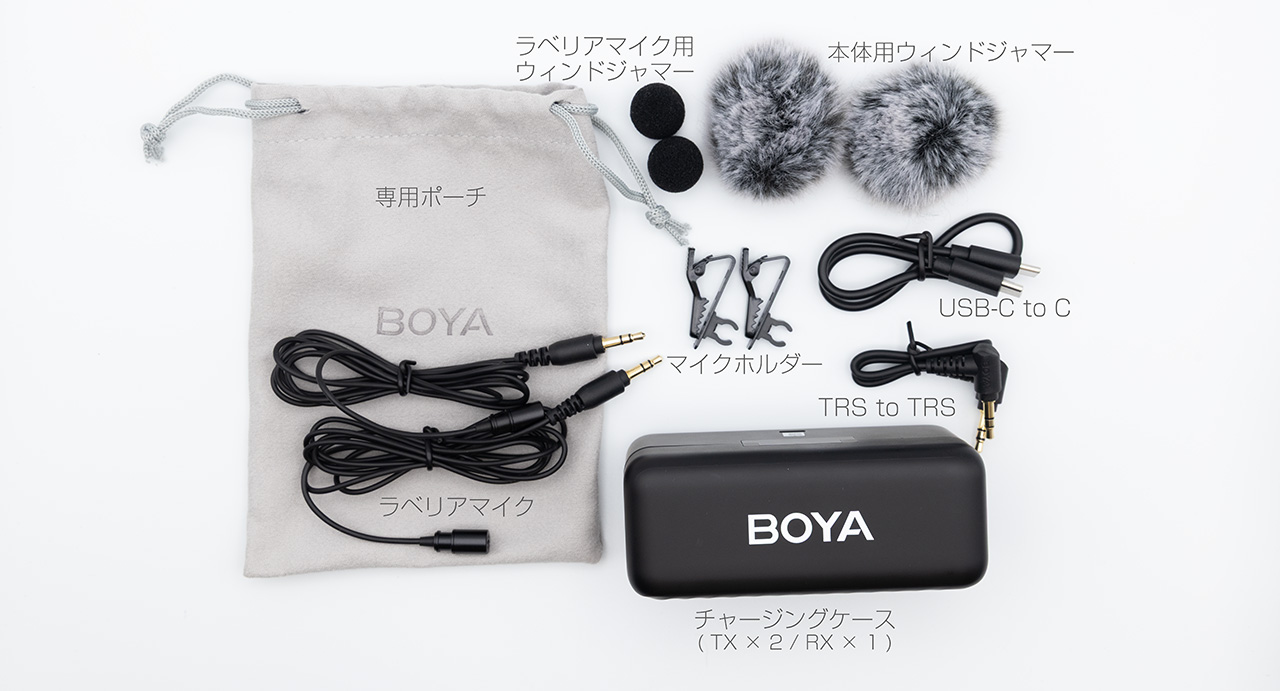

BOYAMIC2の同梱物から外観の詳細を見ていく。

同梱物は先代のBOYAMICからほぼ変化無く、ウィンドジャマーや外付けのラベリアマイクなどが同梱されている。

BOYAMIC2チャージングケース詳細

上面

正面

下部にある4つのLEDでチャージングケース自体のバッテリー残量を表示している。

背面

充電端子はUSB-C。このUSB-Cはデータ転送には非対応

マイク類が入った状態のチャージングケース。右側のシリコンで蓋がされている部分にLightningアダプター付属の場合は収納される。

マイクにウィンドジャマーをつけた状態では収納できないので注意。

BOYAMIC2送信機詳細

BOYAMIC2のマイク兼送信機。

マイク側面左側面にはオンボード録音用のボタンがある。右側には電源ボタンとノイズキャンセリングボタンがある。

オンボード録音中はRecボタン上部のLEDが赤く点灯する。このLEDは受信機(RX)から消灯させることもできる。

右側のLEDはペアリング状態で青、ノイズキャンセリングが有効の場合は緑に点灯する。

マイク上面と底面。上面はビルトインマイクで、3.5mmジャックがあり外部ラベリアマイクを接続できる。

底面はUSB-CでPCと繋げることでデータの吸い出しができる。

先代BOYAMICとの比較。一回りほど小さくなっている。

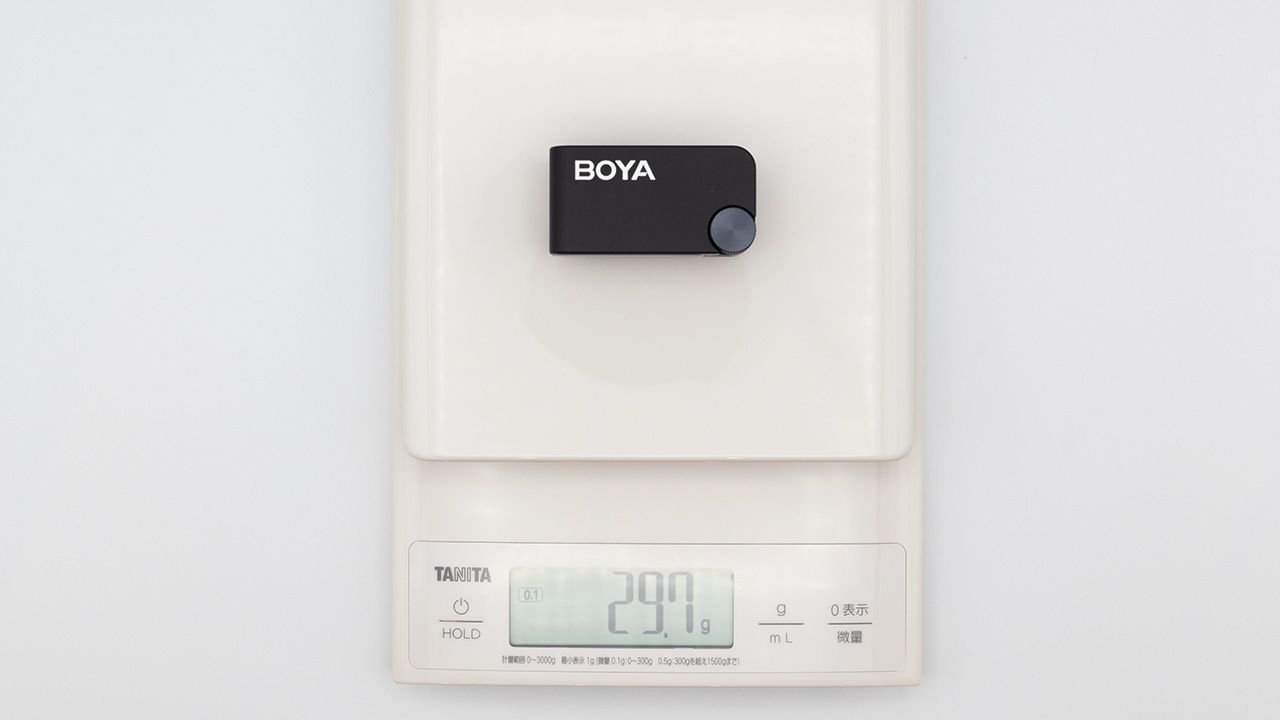

磁石をつけた状態ので重量は24.7g。BOYAMICの送信機(マイク)は25.0gだったので若干軽量化もされている。

マイク自体が軽くなると磁石で付けたときに服がよれないから大歓迎だ。

BOYAMIC2受信機詳細

続いて受信機(RX)を見ていく。

本体上部にあるダイヤルを回すことで項目を選択し、押し込む事で確定することができる。

先代のBOYAMICとは違いタッチにも対応し大きくなった液晶画面が正面にある。

液晶右側には電源ボタンがある。ケースの蓋を開けたら自動的に起動するのでほとんど触ることはない。

背面には充電用のUSB-C端子とUSB-C/Lightningアダプターを接続する電子接点、そしてチャージングケースで充電するときの電子接点がある。

電子接点にアダプターを接続する方法が少し特殊で慣れが必要だった。

アダプターを受信機に平行方向で付けた後90°回転させてロックさせるという方法だ。

ちなみに、この電子接点はUSB-Cアダプター/Lightningアダプターだけでなく、SONYのマルチインターフェースシューに対応したカメラであれば、専用のアダプターを使用することで音声をデジタル送信できる。

SONYのミラーレスユーザーは絶対に購入しておいた方が良いアクセサリーだ。

Saramonic SR-CA Ultra Sony ホットシューアダプター/Saramonic Ultra用/SONY製カメラに対応

受信機の重量は約29.7g。送信機と同様非常に軽量だ。ミラーレスカメラのコールドシューに装着しても負担にならないレベル。

底面にはカメラのコールドシューに対応したクリップがある。このクリップがややくせ者ではあった。

カメラのコールドシューには問題無く取り付けられるのだが、リグや今回使用したAG-CX350にあるアクセサリーシューでは上手く止まらなかった。

リグやCX-350のアクセサリーシューはカメラのそれよりやや大きめに作られているようで、クリップを差し込んだだけだと簡単に抜けてしまう。

BOYAMIC2各種マイク音質比較

今回はBOYAMIC2とURX-P03d/UTX-B40のマイク比較をおこなう。

念のためBOYAMIC2ではオンボード録音もONにしてTRS/USB-C経由との違いも確認した。

なお、全て同時に録音したので話している内容は全て同じだが使用しているマイクやデータが違うということになる。

【Galaxy S22 + USB-C 録音 Built-In Mic】

【Galaxy S22 + USB-C 録音 Lavalier Mic】

【BOYAMIC2 Onboard-Rec Built-In Mic】

【BOYAMIC2 Onboard-Rec Lavalier Mic】

【EOS R5C + URX-P03d/UTX-B40】

【EOS R5C + BOYAMIC2 Built-In Mic】

【EOS R5C + BOYAMIC2 Lavalier Mic】

いくつかゲイン調整はおこなっているが、その他の編集は全くおこなっていない。

TRSでの入力ゲインが高いのと、Onboard-Recのゲインが低いという特徴がある。

細かい違いを聞き分けられる耳を持ち合わせていないので、音質に関して違いを感じることはできない。普通に良い。

普通にB帯マイク(URX-P03d/UTX-B40)と遜色無い音質だと感じている。

セットアップの簡単さ、バッテリー持続時間、受信機の小ささを考えるとBOYAMIC2がメインマイクとしても十分活躍できると感じた。

ノイズキャンセリングについては触れない

今回のBOYAMIC2には“AI ノイズキャンセリング機能”が搭載されているが、今回はノイズキャンセリングについては触れない。

収録時点でノイズキャンセリングが入ってしまうのは、後編集のことを考えると不都合が多すぎるからだ。

ノイズキャンセリングを入れるとどうしても音声は劣化する。

想定以上の劣化があり「元に戻したい」と思っても、収録時点でノイズキャンセリングがかかっていると復元が不可能だからだ。

編集前提で使用する業務用途においてはAI ノイズキャンセリングだろうが通常のノイズキャンセリングだろうが不要な機能でしかない。

いくつかのYouTuberさんがAIノイズキャンセリング機能について検証しているので、気になる人はそちらを確認して欲しい。

BOYAMIC2の使用感

前モデルのBOYAMICは何とも言えない不安感があり業務に取り入れるには抵抗があった。

しかし今回のBOYAMIC2は、「最悪32ビットフロートでオンボード録音してるからいいか」という感覚で業務に取り入れてみた。

普段はSONYのB帯ワイヤレス URX-P03dとUTX-B40を使用しているので、通常よりも若干厳しい比較対象だろう。

音質は問題無し

スペックシート上では最大音圧レベルが若干BOYAMICに比べると低くなっている。

しかし今回使用したのはセミナー撮影なので音が割れることはまず無い。

実使用上この最大音圧レベルの低下がどの程度影響あるかは不明だ。

普段B帯マイクを使っている仕事でBOYAMIC2を使ってみたが、音質の違いはほぼ分からなかった。

今回はラベリアマイクは使わずにビルトインマイクだけで収録をおこなった。

ある程度声量が一定で、環境も同じだったので差が出づらい環境だったかもしれないが音質自体は全く問題が無かった。

XLR出力は非推奨

今回使用した撮影機材はPanasonic AG-CX350という業務用カムコーダーだ。

このAG-CX350はXLR入力にしか対応していない。

そのため、3.5mm TRS to XLR2の変換アダプターを使用した。

変換アダプター自体の問題か、変換時の処理の問題かわからないが若干のノイズが常時乗っていた。

Eonvic 3.5mm ライトアングル TRS - ダブル ロープロファイル XLR 3ピン オス Yケーブル Rode Wireless GO ...

BOYAMIC2に関しては3.5mm TRSで使用する前提でXLRへの変換は推奨しない。

個人的には使用できるレベルでは無いノイズ感だったが、結局オンボード録音しているのでその音声を使うことにした。

こういう時ピュアな音声をオンボード録音出来るメリットは非常に強い。しかも32ビットフロートで。

8時間のセミナー撮影も問題無く運用できた

今回の使用環境はセミナー撮影だ。

長時間の撮影が求められるバッテリー的にも電波的にも少し過酷な条件となる。

セミナースケジュールとしては下記。

| 10:00 | セミナー開始 | 90分 |

| 11:30 | 休憩 | 10分 |

| 11:40 | 講義再開 | 80分 |

| 13:00 | お昼休憩 | 60分 |

| 14:00 | 講義再開 | 70分 |

| 15:10 | 休憩 | 10分 |

| 15:20 | 講義再開 | 70分 |

| 16:30 | 休憩 | 10分 |

| 16:40 | 講義再開 | 80分 |

| 18:00 | 終了 |

昼休憩の約50分(前後5分はマイクが演者に付いている)に1度だけ充電して、それ以外はずっと起動しっぱなしとなる。

オンボード録音は各講義開始の数分前~講義終了までとなる。

昼休憩でどこまで充電できるかが勝負となる。

スペック上の充電時間が1.5~1.75時間なので、若干の不安要素はあったが、昼休憩明けでも問題無く4時間程使用することが出来た。

実際の運用上でTXのバッテリーは1.5~2時間で1メーター減る感覚。

3.5時間程で2つ減少なので、安心して何も考えず使用できるのは6時間程度だと考えておくと良い。

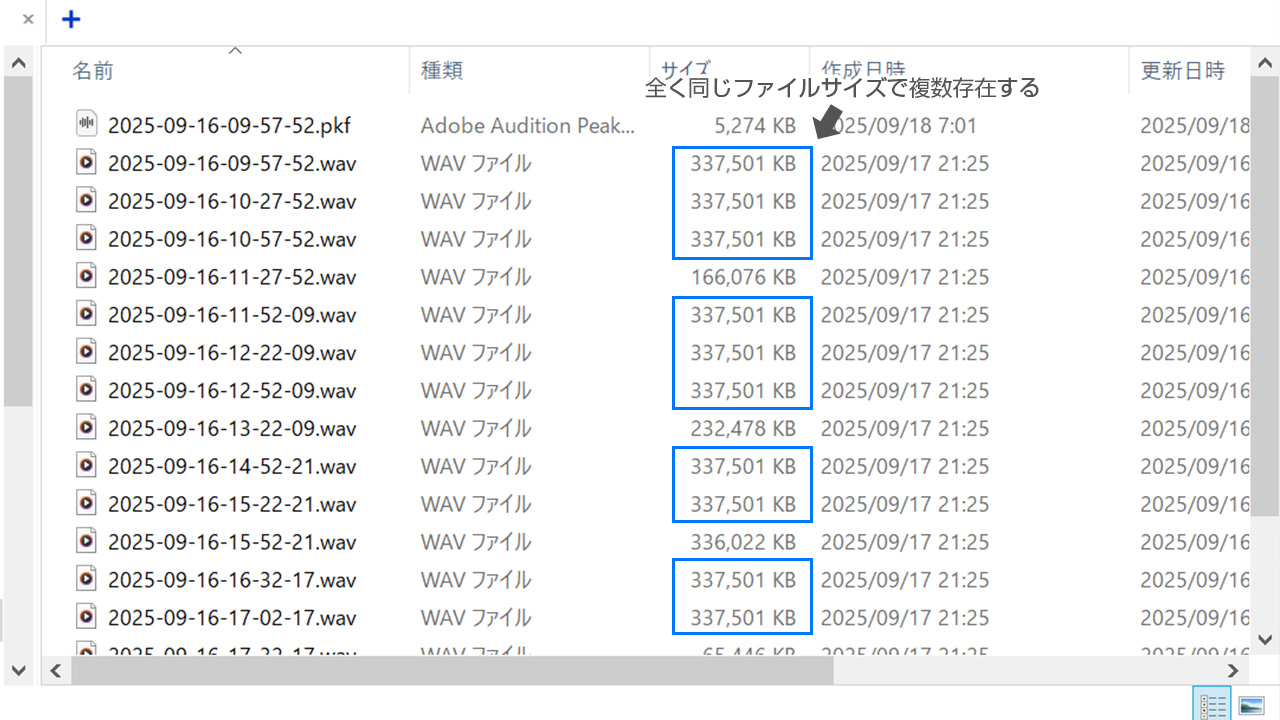

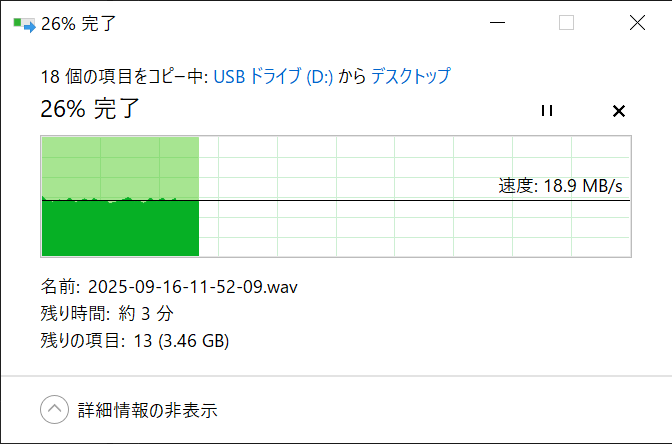

録音ファイルは30分で分割

BOYAMIC2の録音ファイルは30分で分割される。

これは32ビットフロートで録音した場合の話で24bit録音した場合はどの様な挙動になるかは自身で確認して欲しい。

BOYAMICもファイル分割はされていたが「時間」での分割ではなく恐らく「容量」の分割だったと思う。

概ね245MB前後を境にファイル分割されている印象だ。

その点BOYAMIC2は明確に30分での分割なので、後編集時に同期を取る目安をつけやすいというのがある。

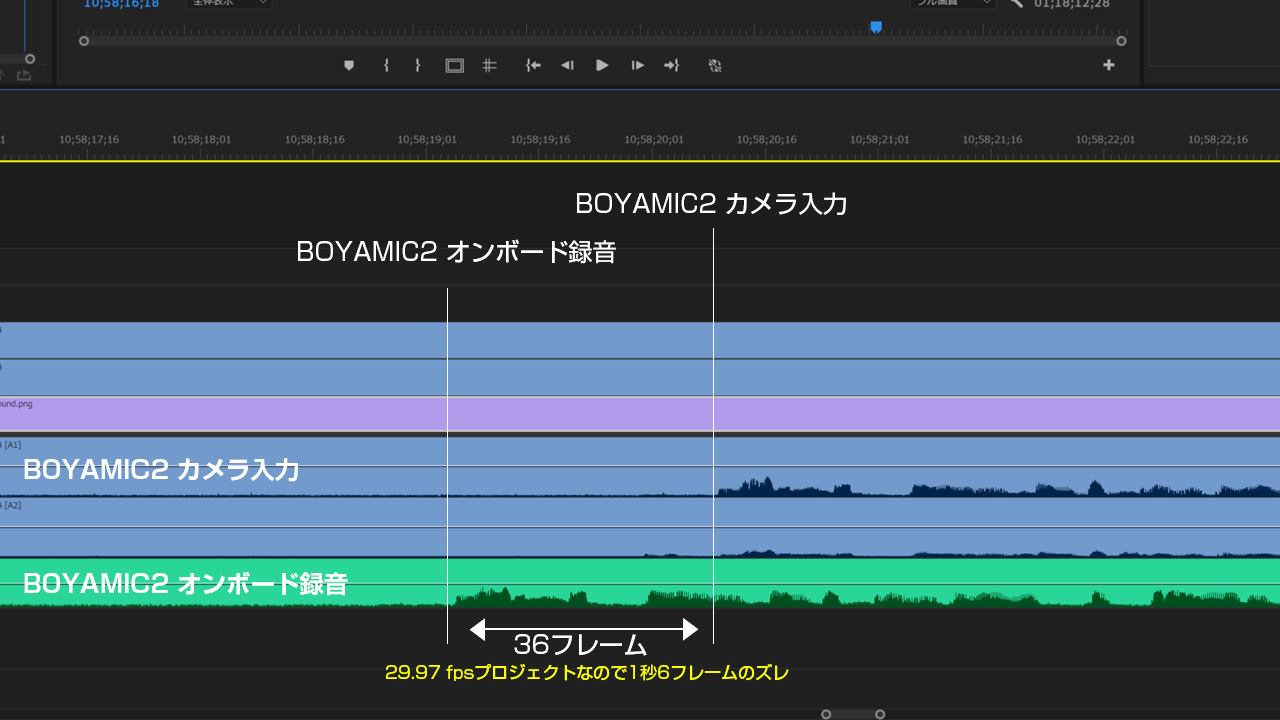

30分で10~20フレームズレる(29.97fps)

今回のセミナー撮影では3.5mm TRS to XLRの変換によってカメラ収録音にノイズが出てしまったため、ほぼ全領域でオンボード録音の音声を使用した。

その編集の際に29.97fps撮影の素材と同期をすると、30分の音声素材が36フレーム早くなってしまう。

どのタイミングでズレ始めるか明確に判断することは出来ないが、アタマを揃えたとしても30分経過すると36フレームズレていた。

ただ、一概に毎回同じフレーム数ズレるわけではなく、10数フレームの場合もあり一概には言えない。

しかし確実に30分のファイルの時点で映像とズレが生じてしまうのは間違いない。

そして59.94fpsなどフレームレートが増加(減少?)することが予想出来る。

タイムコード機能が実装されていれば、この問題も解決されるはずなのだが…。

会議室最後方から最前列で電波強度1

特に問題が発生したわけではないが、会議室のPAが前方に配置されていた。

会議室最後方から撮影をしていて、直線距離的には10m程度だがPA出力を受け取っていた送信機2(TX2)の電波強度は“1”だった。

その数十cm前に座っていた講師に付けた送信機1(TX1)の電波強度はMAXだった。

送信機2(TX2)は床置きだった影響か、送信機2(TX2)と受信機(RX)との間に講師が座っていた影響か。

どちらか分からないが、公称値ほど遠い距離を伝送することは難しい様な気がする。

特に人体(水分)が遮蔽物となると電波強度は著しく低下するのかもしれない。

できるだけ高い位置で受信機側にマイクが向く様に配置した方が良いだろう。

電波強度が1だったとはいえ音声が途切れるといったことは無かったので全く問題は無かった。

BOYAMIC2の悪いところ

実際に仕事でメインマイクとして運用した結果感じた、気になったところなどを挙げていく。

個人的には「これが改善されれば『もっと良い』のに」という程度で、基本的な性能に関しては概ね満足している。

重箱の隅をつつくような指摘や、この価格帯でそこまで求めるのは…。と思われる可能性すらあるだろう。

タイムコード情報はやはり欲しい

今回は完全に想定外で3.5mm TRS to XLRの質が思ったより悪く使い物にならないレベルでノイズが乗ってしまった。

その結果オンボード録音のデータを使わざるを得ない状況となってしまったのだが、【30分で36フレームのズレ】はさすがに大きすぎる。

カメラとタイムコードを同期するのはハードルが高かったとしても、設定したフレームレートでタイムコードが走ってくれるだけでも嬉しかった。

今回はセミナー撮影という状況のため、喋りが止まる無音時間が多く発生する。

そのタイミングで少しずつズレを修正して対応していった。

しかし29.97fpsなどでタイムコードが走ってるだけでもこの修正作業は発生しなかっただろう。

一括Recボタンが欲しい

今回の業務ではTX1を講師につけて、TX2は会場PAからのAUXアウトを3.5mmジャックに接続して使用した。

受信機(RX)のTRSアウトはLチャンネルにTX1、RチャンネルにTX2とLR個別に出力。

TX1/TX2両方使用していたので、両方の送信機(TX)でオンボード録音をした。

その際の操作がTX1 Rec ON → TX2 Rec ONとそれぞれ録画開始ボタンを操作する必要がある。

もちろん受信機(RX)側から送信機(TX)それぞれのオンボード録音を開始/停止することは出来るのだが少し面倒だった。

1ボタンでTX1/TX2のオンボード録音が開始するボタンがあるとより便利だと感じた。

受信機(RX)のタッチ感度

今回のBOYAMIC2から受信機(RX)の画面がタッチ操作に対応した。BOYAMICではタッチ非対応だった。

オンボード録音を開始する際の操作で誤って「ミュートON/OFF」ボタンをタッチしてしまっていたようで、意図せずマイクがミュートになっている時があった。

出荷時に貼られているフィルムを貼りっぱなしで使用してる影響も考えられるが、もう少しタッチ感度が良いと誤操作のリスクは減るだろう。

受信機(RX)に送信機(TX)側のステータスが表示されるので、意図しない状況になったとしても一応確認は出来る。

ステータスを確認して状況は常に確認しておくべきだろう。

クリップが機材によってはスカスカ

BOYAMIC2の受信機(RX)はコールドシューを備えた機材にクリップで固定する方式だ。

通常の一眼カメラに搭載されているコールドシューでは問題無いのだろうが、AG-CX350のコールドシューでは緩く別途テープで固定しておく必要があった。

場合によっては別途コールドシューマウントアダプター等を用意しておくとより安心だろう。

SmallRig コールドシューマウントアダプター ワイヤレスマイク用 DJI Mic / Mic 2用 RODE Wireless Go II用...

ウィンドジャマーはスカスカ

BOYAMIC2の送信機(TX)に直接接続するタイプのウィンドジャマー(風防)はラベリアマイク接続用の3.5mmジャックに「軽く」差し込むだけ。

3.5mmジャックの様に「カチッ」と入るわけではなく、ただ差し込むだけの接続方法だ。

ちょっとした動きが加わっただけですぐ外れるので、ウィンドジャマーは無いものと思って運用した方が良い。

どうしても風が強い環境で使う場合はテープで留めるか、別途ラベリアマイクを接続してラベリアマイクにウィンドジャマーを付けて運用するべきだ。

ケースはデータ転送に非対応

前世代のBOYAMICの時にも指摘したが、ケースに入れた状態で送信機1/2(TX1/2)でオンボード録音したデータを吸い出すことは出来ない。

送信機(TX)をそれぞれ個別にUSB接続してデータを吸い出す必要がある。

しかもこのUSB規格は恐らくUSB2.0だ。

32ビットフロートになったとはいえ音声ファイルなので、そこまで莫大なデータでは無いが多少転送速度の遅さは感じる。

受信機(RX)とスマホの連携はUSB-Cのみ

BOYA Centralというスマホアプリを使用することによって、スマートフォン上からBOYAMIC2の設定を制御することができる。

しかし、BOYAMIC2とスマホを接続する方法は現状【USB-Cのみ】となっている。

つまり、カメラと3.5mm TRS接続している最中にスマホでBOYA Centralにアクセスしようと思うと、USB-Cでの接続を強制される。

カメラのコールドシューに接続している状態でスマホをUSB-C接続するのは現実的ではない。

BOYAMIC2の受信機(RX)とスマホがBluetooth接続で設定を制御出来たら使い勝手は非常に良いと感じた。

使用する周波数帯や価格も全く違うがDeityから発売されているTheosというB帯ワイヤレスは、送信機(TX)と受信機(RX)はB帯で通信し、スマホとはBluetoothで通信することで様々な設定をスマホから制御することができる。

このような機能が搭載されたらより一層プロ用途として利便性が上がる。

BOYAMIC2の良いところ

基本的にはメインで使用していたB帯ワイヤレスURX-P03d/UTX-B40と同じように運用できることが分かった。

尚且つ送信機(TX)にオンボード録音はSONYのB帯ワイヤレスでも対応していない。

オンボード録音の安心感は何にも代えがたい機能だ。

音質は全く問題無し

前世代のBOYAMICからそうだが、音質に関しては全く問題を感じない。

通常使用する分にはSONYのB帯ワイヤレス URX-P03d/UTX-B40と音質ではほぼ遜色無いとすら感じられる。

実際に先の音質テストでもそこまで違いを感じられなかったと思う。

2.4GHz帯という周波数に若干の不安は感じるもののオンボード録音ができるのでほぼ死角無しのワイヤレスマイクと言える。

設定の面倒くささを考えると今後のメインマイクとしても十分運用可能だと判断出来る。

ストレージの確認が容易

他社のワイヤレスマイクがどの様な仕様か知らないが、BOYAMIC2はケースのフタを開けて受信機(RX)のディスプレイを見ると送信機(TX)のストレージ状況を確認することができる。

わざわざPCに接続して「残りの容量どれくらいだっけ?」と確認する必要が無い。

見慣れたバーでストレージ容量を表してくれて、残り収録可能時間も表示してくれる。

視覚的にも実使用的にも非常に分かりやすいUIになっている。

もちろんBOYA Central(スマホアプリ)からも確認はできるのだが、各種接続前にケースを開けただけで確認ができるUIは素晴らしい。

上書き保存に助けられた

今回使用したシチュエーションは2日連続で10時~18時のセミナー撮影だった。

その両日でオンボード録音をおこなった関係上、2日目の途中でストレージがいっぱいになってしまった。

本当は2日目開始時にストレージをフォーマットしようと思っていたのだが、準備がバタバタしてスッカリ忘れてしまった。

気が付いたら赤い謎のアイコンが表示されていて、「ヤバいっ!」と思ったのを覚えている。

しかし、BOYAMIC2のオンボード録音は古いデータから上書きして新しく録音してくれる。

この仕様は人によってはデメリットとなるのでケースバイケースだが、僕の場合はメリットとなった。

撮影当日に全てのデータはバックアップを取るので1日目の音声は消えても問題無い状況だった。

今回は2日目のオンボード録音が止まることの方が問題だった。

2日目のオンボード録音を止めず1日目の消えても良いデータを上書きしながら録音を継続してくれたので、結果的にデータを消失せずに済んだという経緯がある。

場合によっては消えてもらっては困る運用をしている人もいると思う。

この仕様に関してはとにかく注意して欲しい。

しかし当日中に全てのデータをバックアップ取る僕の運用上はこういう仕様の方が助かる。

手前を向くディスプレイは確認しやすい

今までSONYのB帯ワイヤレスマイク URX-P03d/UTX-B40を運用してきた関係上、様々なステータスの確認は受信機(RX)の上面のディスプレイで確認をしてきた。

正直この仕様に関しては非常に不満を感じている。

なぜなら三脚にカメラを載せた状態で上げてしまうと、上からのぞき込んでディスプレイを確認できないからだ。

周波数を合わせる設定やアウトプットレベルを変える設定などは三脚を下げるか受信機(RX)を取り外しておこなっていた。

BOYAMIC2ではディスプレイが手前側に向いているので、三脚が上がった状態でもギリギリステータスを確認することができる。

先に挙げたストレージがいっぱいになったアイコンもこのお陰で確認することができた。

丸一日稼働も問題無い使用時間

前述したが約1~1.5時間でバッテリー残量が1メモリ減る程度だ。

少なくとも4時間は連続使用可能でその後1時間以内の充電だったとしてももう4時間使用することができる。

バッテリー内蔵式で電池交換がすぐにできない仕様に不安を感じていたが、この連続稼働時間であれば全く問題無いだろう。

TRS接続の親切アラート

BOYAMIC2を使っていて初めて見た機能が3.5mmジャックのプラグ検知アラートだ。

差し込みが甘いと「Unplugged」という表示とともに、「差し込みが甘いよ」という警告を出してくれる。

ちゃんと奥まで差し込ませるような親切UIとなっている。

BOYAMIC2総評

全体的に非常に完成度の高い2.4GHz帯ワイヤレスマイクだ。

直近ではDJI Mic3が発売されたり、HollylandがLARK MAX 2を発売したり、2.4GHz帯ワイヤレスマイクは新製品がめまぐるしい。

どう差別化をしていくかがメーカー各社試行錯誤していると思う。

その中でBOYAMIC2は恐らく32ビットフロート収録ができるマイクの中で非常に安い部類に入ると思う。

他に欲しい機能がある場合でなければ、「32ビットフロート収録」「連続稼働時間」「価格」これらを加味した製品としては間違いなく候補の一つに挙がる製品だと思う。

気を付ける点1:Bluetoothスピーカーと干渉していた?

会場運営の方が音楽をかけていた持ち込みのJBL製Bluetoothスピーカーに音飛びが発生していた。

SONYのB帯ワイヤレスマイクを使用していた時はこのような事は起こらなかったが今回のBOYAMIC2を持ち込んだ時のみ発生していた。

恐らくBluetoothの2.4GHz帯通信がBOYAMIC2の2.4GHz帯と干渉していたのだと予想される。

BOYAMIC2の影響だとは黙っていたが可能性としては高いだろう。

JBL製のBluetoothスピーカーには干渉して、ところどころ音飛びが発生していたが、BOYAMIC2自体に音飛びが発生している箇所は一切無かった。

BOYAMIC2電波干渉耐性は高いのかもしれない。

これについては他の2.4GHz帯機器を持ち込まない様にすれば対応可能だからそこまで重大な問題ではないだろう。

気を付ける点2:ワイヤレス映像伝送と干渉していた?

これはまた別の現場だが、BOYAMIC2と同時にAccsoon CineView Master 4Kを使用していた。

これらの距離が非常に近かった事が原因だと考えられるが、Accsoon CineView Master 4Kと同時使用しているとBOYAMIC2に微細なノイズが乗っていた。

モニターしている僕は気付いたが、恐らく素人が聞いたら気付かないレベルではあると思う。

BOYAMIC2からCineView Master 4Kを少し離したらしたらノイズは消えたので、これもまた2.4GHz帯電波が干渉していたのだろう。

ただ、これに関しても自身で対策しておけば問題は無いだろう。

非常に満足感の高いワイヤレスマイク

前回のBOYAMICも2.4GHz帯ワイヤレスマイクにしては非常に完成度が高く自分の考え方を改めてくれた製品だった。

その正統進化のBOYAMIC2ではより安心して収録できるマイクに仕上がっている。

細かい不満点はあるものの通常使用する分には全く問題ないマイクだと言える。

恐らくこれからのメインマイクとして活躍してくれるだろう。

BOYA BOYAMIC2 ワイヤレスピンマイクタイプc&Lightning無線マイク iPhone 16シリーズ対応 Android&iPhone用...

コメントを残す